Hund trifft Katze – das bringt das Dilemma heutiger Führungskräfte auf den Punkt. Wenn es darum geht, Open Source-Modelle in Unternehmen einzuführen, treffen fremde Welten aufeinander. Die eine verkörpert hier der Hund in Form des command and control-Managers. Hunden darf man unterstellen, dass sie ihrem Herrchen treu ergeben sind, Befehle ausführen, auf Wunsch bei Fuß gehen, Platz machen oder nach dem Stöckchen schnappen. Kurz gesagt: Ein Managerleben im Auftrag der Aktionäre und im Dienste der Rendite.

Versuchen Sie das mal mit einer Katze. Sie haben keine Chance. Die Katze steht hier stellvertretend für alle Wissensarbeiter. Sie werden niemals auf Befehl Problemlösungen, Ideen und Innovationen produzieren können.Wissensarbeiter werden dafür bezahlt, Bestehendes zu hinterfragen und besser zu machen, Lösungen für komplexe Probleme zu finden, Neues zu erdenken.

Strenge Hierarchie tötet Inspiration

Mit klassischen „nine to five-Jobs“ in Büro-Cubicles plus verstaubter Hydro-Kultur ist das nicht zu erzielen. Wer je versucht hat, eine Katze zu dressieren, kann sich das vorstellen. Wissensarbeiter brauchen Inspiration, Selbstbestimmung und Selbstorganisation, um beste Ergebnisse zu erzielen. Zwang, Gleichförmigkeit, Hierarchie und Befehle töten ihre Kreativität und Motivation.

Der Hund bellt und die Katze ist weg – möglicherweise auf Nimmerwiedersehen: Der Wissensarbeiter wechselt zu einem Arbeitgeber, der Open Source (OS) und die damit verbundene Kultur verstanden hat, bessere Arbeitsbedingungen bietet. „Open Source-Entwickler sind sehr scheue Wesen, die man kaum aus dem Wald locken kann. Beim geringsten Geräusch sind sie weg“, ist auch die Erfahrung von Jan Wildeboer von Red Hat.

Vielleicht hat sich die OPEN 2015 – Konferenz für digitale Innovation am 2. Dezember 2015 in Stuttgart genau deshalb dem Thema „Open Source und Geschäftsmodelle“ gewidmet. Wie kann es gelingen, die Vorteile von Open Source auf die traditionelle Wirtschaft zu übertragen?

78 Prozent der Unternehmen nutzen bereits Open Source. Dieser Wert hat sich seit 2010 fast verdoppelt. 64 Prozent nehmen an Open Source Projekten teil. (Quelle: The 2015 Future of Open Source Survey) Trotzdem verharren die meisten Unternehmen (nicht nur in Baden-Württemberg) in ihren herkömmlichen command and control-Kulturen.

Der Ärger ist hier vorprogrammiert: „Wer ein Mal in einem Open Source-Projekt gearbeitet hat, kann sich nicht mehr vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem Sie nicht einmal den Kollegen aus der Nachbar-Abteilung erzählen dürfen, woran Sie arbeiten. Das ist leider im Mittelstand heute immer noch die Regel“, sagte Peter H. Ganten von der Open Source Business Alliance. Das offene Denken sei die Treibkraft für Innovationen in allen Branchen.

Open Source ist ein Jobmotor

Offene Technologien, offenes Wissen, offene Geschäftsmodelle und offene Bildungsressourcen machten Open Source zu einem echten Jobmotor. Große Konzerne haben es immer verstanden, erfolgreiche Modelle zu kopieren. Kein Wunder also, dass sich Open Source dort etabliert hat. Von der offenen, nicht profitorientierten Software-Community ist es ein weiter Weg zu den Riesen der Deutschland AG. Nur das Versiegen der alten Geschäftsmodelle und der Niedergang der Industriegesellschaft durch digitale Transformation zwingt sie zu Veränderungen.

Bislang herrscht jedoch Ratlosigkeit darüber, wie diese gelingen sollen. Einzelne Start up-Hubs in den Konzernen sollen das ungewohnte Denken und Arbeiten erproben. Für den Großteil der Mitarbeiter bleibt aber noch Alles beim Alten. Es fehlt häufig nicht nur an Konzepten, die konkret umsetzbar sind. Vor allem fehlt der Mut, endlich anzufangen und nicht mehr nur darüber zu reden.

„Der beste Weg mit Disruption umzugehen ist, selbst disruptiv zu werden“, so Peter H. Ganten. Wer Treiber von industrieller Disruption werden will, brauche Offenheit. Nur diese ermögliche eine besondere Qualität der Leistung. Die althergebrachten Systeme würden durch qualitativ hochwertige Alternativen verdrängt. Alle erfolgreichen Unternehmen aus den USA basierten auf Open Source Software, Beispiel Android.

Offenheit sei eine gewaltige Chance, die genutzt werden müsse. Der Staat sei aufgefordert, diese nicht zu beschränken. Vielmehr müssten Netzneutralität und öffentliche Ausschreibungen garantiert werden. Überdies sollte Alles, was mit öffentlichem Geld erschaffen wurde, auch öffentlich verfügbar und mit einer Open Source Lizenz versehen werden.

Nicht zuletzt müsse die Technologie abhörsicher und offen sein – besonders in Zeiten des Terrorismus. Nur offene Software in kritischen Infrastrukturen könne sicherstellen, dass diese frei von Hintertüren sei.

Was können Unternehmen von OS lernen?

Jan Wildeboer ist Open Source Evangelist EMEA bei der Red Hat Group in München. Red Hat gehöre zu den wenigen Firmen, die Open Source von Anfang gemacht und überlebt hätten, sagte er. Inzwischen ist Red Hat in 80 Ländern vertreten und macht jährlich zwei Milliarden US$ Umsatz mit dem Verkauf von freier Software. Jedes Jahr werden 1 000 neue Mitarbeiter eingestellt.

Jan Wildeboer ist Open Source Evangelist EMEA bei der Red Hat Group in München. Red Hat gehöre zu den wenigen Firmen, die Open Source von Anfang gemacht und überlebt hätten, sagte er. Inzwischen ist Red Hat in 80 Ländern vertreten und macht jährlich zwei Milliarden US$ Umsatz mit dem Verkauf von freier Software. Jedes Jahr werden 1 000 neue Mitarbeiter eingestellt.

Verkauf von freier Software? Ist das nicht ein Widerspruch?

„Was Open Software gemacht hat, war eine Revolution in unser aller Welt – ohne, dass wir es bemerkt haben.“ 70 Prozent von 1 300 befragten Unternehmen sagen laut Jan Wildeboer, sie könnten sich nicht mehr vorstellen, ohne Open Source zu wirtschaften. „Die Open Source Methoden gehen in alle anderen Geschäftsfelder über.“ Zugleich stelle er eine Rückkehr zu alten Prinzipien fest. Es sei nicht unbedingt neu gewesen, was in der Open Source Community geschehen sei. Lange davor habe die Wissenschaft auch so funktioniert: „Hier ist meine Veröffentlichung, schaut Euch das an. Wollt Ihr es verwenden, kommentiert es – das ist nicht nur beim Source Code so“, beschreibt Jan Wildeboer grob das Prinzip Open Source.

Es funktioniert. „Alle großen IT-Innovationen der vergangenen fünf Jahre kamen aus der Open Source-Ecke: DevOps, Big Data, Internet of Things und so weiter.“ Allerdings sei Open Source kein Geschäfts- sondern ein Produktionsmodell. Was zunächst nur auf der Entwickler-Ebene gut funktioniert habe, verbreite sich jetzt überall.

Allerdings ohne die dahinter stehende Kultur: Die „goldene Regel“ von Open Source „Tu anderen nur, was du selbst willst, dass man es dir tut“ habe nicht jeder verinnerlicht, der die Software und Methoden nun verwende. Konkurrenz und der Kampf um Marktanteile seien der Open Source-Bewegung eher wesensfremd, Kooperation sei ihr ins Stammbuch eingeschrieben.

Geschäftsmodelle mit Open Source:

Pure Open Source – Red Hat hat das Credo „Wir müssen immer Open Source sein“

Open Core – nicht Alles wird mit Open Source gemacht, eingeschränkte Nutzung

Proprietäre Software, die auch Open Source verwendet. Basisfunktionen sind zum Beispiel Open Source, etwa die Verschlüsselung.

Dass die moderne Sharing Economy wenig mit der OS-Kultur gemein hat, ist inzwischen offensichtlich. Den Taxidienst Uber bezeichnete Wildeboer als „moderne Raubritter“. Air BnB verwende zwar Open Source, lasse sich aber eine Transaktionssteuer bezahlen und verdiene so sein Geld.

Am „Beggar´s Banquet“ säßen die Wikipedia, die um Spenden betteln müsse, um zu überleben, und Mozilla. Hier schwinge man die Moralkeule, um den Non Profit-Charakter erhalten zu können.

Einen „non business approach“ gebe es dagegen bei Bitcoin und beim Internet-Protokoll TCP / IP in Form von zentralisiertem Wissen als auch beim 3D-Printer Reprap, der sich mit dezentralisiertem Wissen selbst replizieren könne. Dies sei nur durch Open Source möglich gewesen.

Beim 3D-Printer Reprap wird materialisiertes Wissen zurückgeholt. Jan Wildeboer führte das Beispiel an von jemandem, der Ikea Survival-Kits und Duschhaken ausdruckt. „Was bedeutet es für die Wirtschaft, wenn man diese Dinge selbst wieder rekonstruieren kann?“

Fraglich sei aber auch, wer an Open Source verdienen dürfe, wenn dies die absolute Freiheit der Software voraus setze. Der Drucker Reprap sei ebenso Open Source wie die 3D-Dateien. „Wo ist dann der Wert des 3D-Designs?“

Es gebe im Grunde gar keine Open Source-Geschäftsmodelle, sondern höchstens Prinzipien, die verwendet werden könnten. Um damit Geld zu verdienen, bräuchten Unternehmen „eine Community mit ähnlichen Interessen und ähnlichen Zielen und Leute mit dem Willen, daran mitzuarbeiten“. Nicht Alles, was offen sei, könne genutzt werden, um damit Geld zu verdienen. „Der Schlüssel ist die Gemeinschaft. Nehmen ohne zu geben scheitert bei Open Source.“

Zwei Praxisbeispiele

1. School4you

Die Schwedin Tina Thörner hat „School4you“ gegründet, um eine Plattform für Kinder in aller Welt

Die Schwedin Tina Thörner hat „School4you“ gegründet, um eine Plattform für Kinder in aller Welt

bereitzustellen, damit sie gemeinsam lernen können. Die Kinder können die Plattform nutzen, um Inhalte zu teilen, bestimmte Aufgaben zu erstellen, ein Template benutzen oder Klassen und Gruppen zu verbinden. Sie können sich gegenseitig motivieren, aber auch peer to peer review betreiben und gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Ihre Grundfrage sei gewesen: „Wie können Kinder sich gegenseitig bei der Entwicklung helfen und dabei ein kostenloses Tool nutzen?»

Seit drei Jahren gibt es das Bildungswerkzeug School4you als Kollaborations-Plattform für Schüler. Tina Thörner bezeichnet das Tool als eine Mischung aus „Brain Research, Gamification and Experience“. Inzwischen nutzten nicht nur Schulkinder die Plattform, sondern auch Flüchtlinge. Sie könnten Sprachen in dieser Lernumgebung sehr viel leichter lernen. Tina Thörner will die Lerninhalte in sechs Sprachen übersetzen lassen, um Flüchtlingen die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Auch Unternehmen könnten die Plattform für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter nutzen. Dann würde School4you Geld verdienen.

Tina Thörner rekrutiert weltweit Entwickler, vorwiegend aus der Ubuntu-Community. School4you sei „a mixed stray cat company“. Eine weltweit verstreute Gemeinschaft von streunenden Katzen entspricht natürlich so gar nicht dem Wunschbild des Arbeitnehmers im deutschen Mittelstand. Und da sind wir wieder bei der Frage, was es braucht, um dort Open Source zu adaptieren.

Erklärvideo

2. Geofabrik

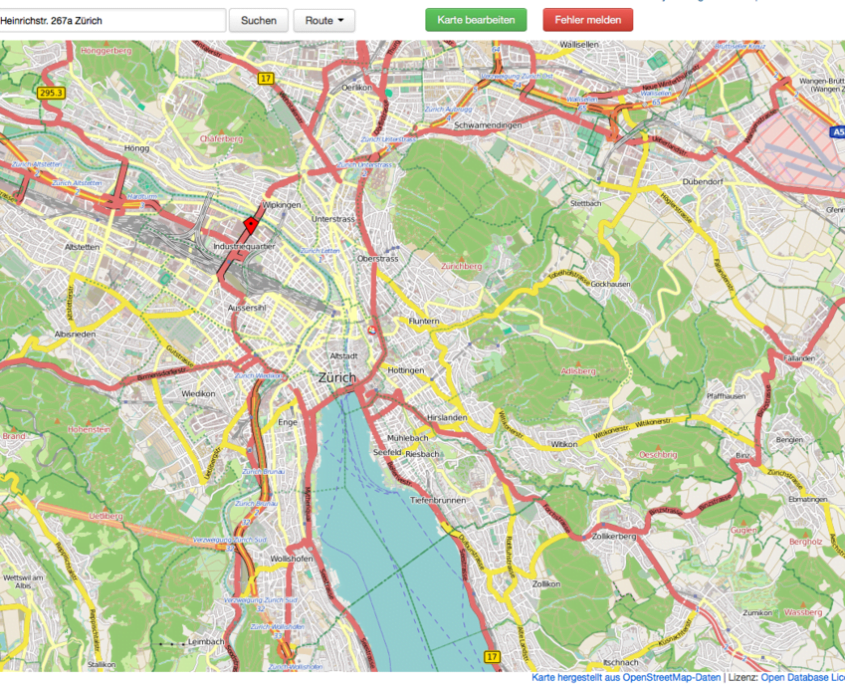

Das Karlsruher Unternehmen Geofabrik beschäftigt vier Leute. Der Geschäftsführer Frederik Ramm kam ursprünglich als „Hobbyist“ zu Open Street Map (OSM). Dies könnte man als freie Weltkarte beschreiben, die von Freiwilligen in den jeweiligen Regionen erstellt und gepflegt wird. OSM ist eine Art „Wikipedia für Kartendaten“ und hat inzwischen etwa drei Millionen Benutzer.

Kai Brändle, Server Administrator und Senior Developer bei Openstream Internet Solutions, gehört seit 2009 zu den Freiwilligen, welche die Open Street Map vervollständigen. Sein Wohnort Schramberg fehlte auf der Karte. „Da habe ich angefangen zu mappen und die Karte vervollständigt“, erzählt er. Zwei bis vier Stunden pro Monat investiert er in die OSM. „Beim Wandern oder Radfahren finde ich viele Gebiete, in denen noch etwas fehlt. Das trage ich dann ein. Mir macht es immer noch Spaß, vor allem, wenn ich Software benutze, die auf OSM basiert. Ich habe dazu etwas beigetragen und andere können davon profitieren, das finde ich schön“, sagt Kai Brändle. Deutschland sei mit der Herausgabe von Daten sehr konservativ. „Kartendaten zu kaufen ist fürchterlich teuer, obwohl wir alle jede Menge Steuern dafür bezahlt haben. In anderen Ländern wird das nicht so restriktiv gehandhabt.“ In London gebe es beispielsweise eine App, die auf OSM-Daten beruht und Fußgängern den kürzesten Weg zu einem bestimmten Ziel anzeigt.

Frederick Ramm verweist darauf, dass die OSM-Daten verschiedenen Lizenzen unterliegen, welche die Nutzung einschränken können. Zu nennen wären

- gemeinfreie Lizenzen wie Public Domain, CCO, die sozusagen „vogelfrei“ sind („Macht damit, was Ihr wollt“)

- Lizenzen mit vorgeschriebener Namensnennung CC-BY, ODC-By (Datenbanken), BSD

- Share alike: CC-BY-SA (openstreetmap) ODbL, GPL: Ergebnisse müssen unter die gleiche Lizenz

- Share alike und Namensnennung sind für Open Source nicht geeignet

- CC-NC: nur non commercial (ist nicht wirklich FREI)

- Copyright (Nutzungsrecht; nicht möglich mit Share alike)

Frederick Ramm befürwortet ebenso wie Kai Brändle Open Government Data und argumentiert, schließlich hätten die Bürger dafür bezahlt, sie zu erheben. Also müssten sie auch von allen genutzt werden dürfen – von der Wirtschaft, aber auch demokratisch von der Gesellschaft.

Frederick Ramm befürwortet ebenso wie Kai Brändle Open Government Data und argumentiert, schließlich hätten die Bürger dafür bezahlt, sie zu erheben. Also müssten sie auch von allen genutzt werden dürfen – von der Wirtschaft, aber auch demokratisch von der Gesellschaft.

Die Geofabrik verdient ihr Geld damit, Daten aus Open Street Map aufzubereiten. „Prinzipiell könnte das jeder von unseren Kunden selbst machen. Wir verwenden nur offene, frei zugängliche Daten. Uns honoriert der Kunde praktisch für die Zeit, die wir ihm einsparen, indem wir die gewünschten Informationen liefern“, sagt Frederick Ramm. Da sich die Mitarbeiter der Geofabrik als aktive Mitglieder an der Open Street Map beteiligen, geben sie auch etwas zurück. Etwa 30 Prozent des Geschäftes der Geofabrik wird mit Daten gemacht. Kunden können beispielsweise eine Liste mit bestimmten Straßen im Land X anfordern. 25 Prozent der Tätigkeit der Geofabrik beziehen sich auf Dienste, wie z. Bsp. aus Karten Rohdaten errechnen. Der Rest besteht aus Beratung, Programmierung, Server-Diensten.

Openstream basiert übrigens schon seit der Gründung im Jahr 2004 auf Open Source und lebt diesen Gedanken im Team und in der Zusammenarbeit mit Kunden. Wenn Sie Fragen zu Open Source haben, sprechen Sie uns gerne an.

Fotos Jan Wildeboer und Tina Thörner: PR