Tristan Harris gehört zu den wenigen Stimmen in der Tech-Debatte, die sowohl von innen als auch von aussen argumentieren können. Er hat Informatik in Stanford studiert, war mehrere Jahre bei Google tätig und arbeitete dort unter anderem an Produkten wie Gmail. Seine offizielle Rolle wurde später als «Design Ethicist» beschrieben – ein Titel, der erst entstand, nachdem er intern auf grundlegende Zielkonflikte digitaler Produkte hingewiesen hatte.

Bekannt wurde Harris einer breiteren Öffentlichkeit vor allem durch die Netflix-Dokumentation The Social Dilemma. Dort tritt er nicht als klassischer Kritiker von aussen auf, sondern als ehemaliger Insider, der erklärt, warum die negativen Effekte sozialer Medien kein unbeabsichtigter Nebeneffekt sind, sondern das direkte Resultat klar definierter Optimierungsziele. Plattformen wurden auf maximale Verweildauer, Interaktion und Werbewirkung getrimmt. Dass daraus Polarisierung, Abhängigkeit und psychische Belastungen entstehen, war aus dieser Perspektive nicht überraschend, sondern vorhersehbar.

Die häufige Behauptung, niemand habe die gesellschaftlichen Folgen von Social Media kommen sehen, hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Interne Studien, frühe Warnungen von Mitarbeitenden und genau jene Präsentationen, die Harris bei Google verbreitete, zeigen, dass die Risiken durchaus erkannt wurden. Sie standen jedoch im Widerspruch zu den ökonomischen Anreizen. Wachstum, Marktanteile und Engagement wogen schwerer als langfristige gesellschaftliche Stabilität.

Nach seinem Weggang von Google gründete Harris gemeinsam mit anderen das Center for Humane Technology. Ziel dieser Organisation ist es, politische Entscheidungsträger, Unternehmen und die Öffentlichkeit für genau diese strukturellen Zusammenhänge zu sensibilisieren. Nicht die moralische Qualität einzelner Technologien steht im Zentrum, sondern die Frage, welche Ziele wir ihnen setzen und welche Nebenwirkungen wir in Kauf nehmen.

Vor diesem Hintergrund ist Harris‘ heutige Kritik an der Entwicklung künstlicher Intelligenz keine abrupte Kehrtwende, sondern eine konsequente Fortsetzung seiner früheren Analyse. Seine zentrale These lautet nicht, dass KI zwangsläufig zerstörerisch ist. Sie lautet, dass Systeme, die nach denselben Logiken wie Social Media entwickelt werden, mit deutlich grösserer Reichweite auch deutlich grössere Schäden verursachen können.

Das Gespräch über KI, das Tristan Harris mit Steven Bartlett führt, ist deshalb weniger eine technologische als eine gesellschaftliche Debatte. Es geht um Machtkonzentration, um wirtschaftliche und geopolitische Anreize und um die Frage, warum bestimmte Entwicklungsrichtungen als alternativlos dargestellt werden, obwohl Geschichte und Erfahrung etwas anderes nahelegen.

Inhalt

Warum der Begriff KI-Doomer am Kern vorbeigeht

Genau an diesem Punkt setzt der Vorwurf an, Harris sei ein KI-Doomer. Gemeint ist damit nicht nur Pessimismus, sondern eine angeblich technikfeindliche Haltung, die Fortschritt blockiert. Der Begriff ist wirksam, weil er Kritik emotional rahmt und in eine Ecke stellt.

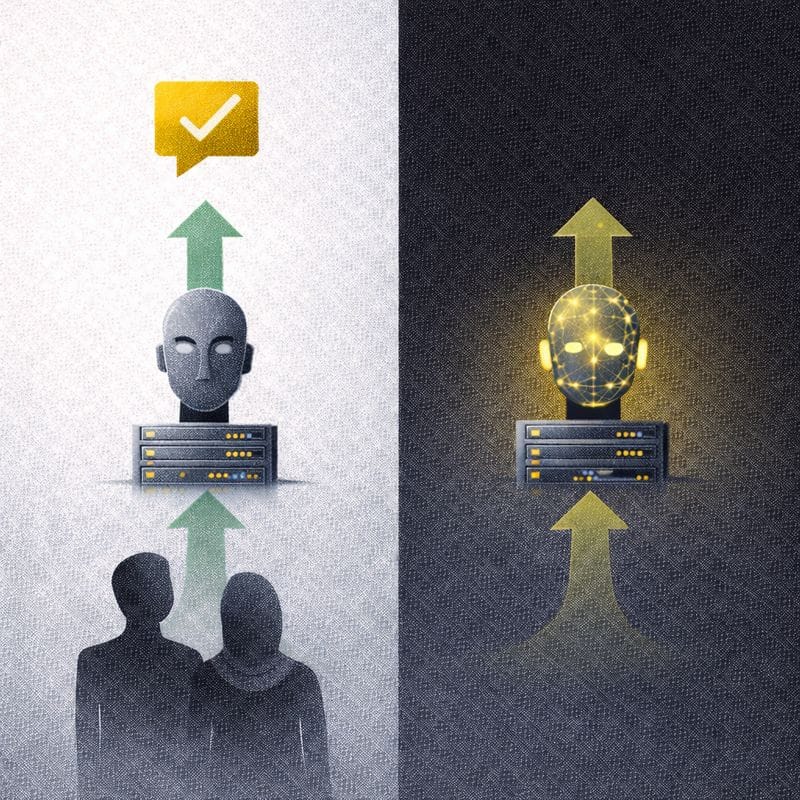

Tatsächlich richtet sich Harris‘ Argumentation jedoch nicht gegen Technologie an sich, sondern gegen die Bedingungen, unter denen sie entsteht. Er beschreibt keine Zukunftsvision aus dem Bauch heraus, sondern analysiert bekannte Muster: Wenn Systeme ausschliesslich auf Effizienz, Skalierung und Dominanz optimiert werden, sind gesellschaftliche Nebenwirkungen kein Unfall, sondern eine logische Folge.

AGI als Machtprojekt, nicht als Produktinnovation

Ein zentraler Aspekt der Debatte ist die häufige Verwechslung von heutigen KI-Werkzeugen mit dem langfristigen Ziel vieler grosser Forschungsprogramme. Artificial General Intelligence meint nicht bessere Assistenzsysteme, sondern die Fähigkeit, jede Form kognitiver Arbeit zu automatisieren.

Damit wird Intelligenz selbst zur Produktionsressource. Wer sie kontrolliert, kontrolliert nicht nur einzelne Anwendungen, sondern potenziell ganze Wertschöpfungsketten, militärische Planung und wissenschaftliche Entwicklung. Diese Aussicht erklärt, warum sich ein globales Wettrennen entwickelt hat, in dem Zurückhaltung als Risiko erscheint.

Nicht, weil Beteiligte irrational handeln, sondern weil das System Dominanz belohnt. Wer zögert, verliert. Sicherheit, soziale Stabilität oder langfristige Folgen werden dabei zu sekundären Variablen.

Die Motive hinter der Entwicklung: Anekdote oder Struktur?

Harris benennt drei Motive, die er bei führenden Akteuren der KI-Entwicklung beobachtet: den Glauben an Unvermeidbarkeit, die Vorstellung einer Ablösung des Biologischen durch das Digitale und eine starke Faszination für überlegene Intelligenz. Diese Thesen wirken zugespitzt und beruhen teilweise auf persönlichen Gesprächen. Die berechtigte Frage ist daher, ob sie mehr sind als anekdotische Eindrücke.

Der Gedanke der Unvermeidbarkeit ist historisch kaum haltbar. Technologische Entwicklungen waren selten alternativlos. Atomwaffen, Chemikalien oder FCKWs wurden reguliert, begrenzt oder bewusst verzögert. Der Verweis auf Unausweichlichkeit erfüllt vor allem eine rhetorische Funktion: Er entlastet von Verantwortung. Wenn etwas ohnehin passieren muss, erscheint es rational, möglichst früh davon zu profitieren.

Auch die Idee einer Ablösung biologischer Begrenzungen durch digitale Systeme ist kein offizielles Forschungsziel. Sie prägt jedoch bestimmte Narrative im Umfeld von Transhumanismus, Longevity-Forschung und technologischem Fortschrittsdenken. Solche Denkfiguren verschieben den Massstab, an dem Risiken bewertet werden. Wer in sehr langen Zeithorizonten denkt, kann kurzfristige gesellschaftliche Verwerfungen leichter relativieren.

Am schwersten greifbar ist die emotionale Komponente, die Harris beschreibt. Die Faszination, etwas fundamental Überlegenes zu erschaffen, ist kein messbarer Faktor, zeigt sich aber in der Sprache des Diskurses. Begriffe aus Mythologie und Religion tauchen auffallend häufig auf und verleihen Projekten eine symbolische Bedeutung, die nüchterne Risikoabwägung überlagern kann.

Selbst wenn man diese psychologischen Deutungen skeptisch betrachtet, bleibt das strukturelle Problem bestehen. Hohe Kapitalbindung, geopolitischer Wettbewerb, starke Machtkonzentration und fehlende externe Kontrolle schaffen ein Umfeld, in dem riskante Entwicklungen wahrscheinlich werden. In diesem Sinne beschreiben Harris‘ Warnungen weniger individuelle Motive als systemische Dynamiken.

Arbeit, Automatisierung und die Grenzen historischer Vergleiche

Häufig wird argumentiert, technologische Umbrüche hätten schon immer Arbeitsplätze verdrängt und neue geschaffen. Dieser Vergleich greift bei KI zu kurz. Es geht nicht um einzelne Tätigkeiten, sondern um die Automatisierung von Denken selbst.

Besonders deutlich wird das im Zusammenspiel von KI und humanoider Robotik. Hier verschmelzen Software, Entscheidungslogik und physische Handlung. Die Geschwindigkeit und Breite dieser Entwicklung lässt wenig Raum für klassische Umschulungsnarrative.

Auch das häufig genannte bedingungslose Grundeinkommen bleibt vage, solange die Frage der Macht- und Wertschöpfungskonzentration unbeantwortet bleibt. Historisch gibt es kaum Beispiele dafür, dass stark konzentrierte wirtschaftliche Macht freiwillig und dauerhaft umverteilt wurde.

Gestaltung statt Unvermeidbarkeit

Der Vorwurf des KI-Doomertums wirkt vor diesem Hintergrund bequem. Er erlaubt es, unbequeme Fragen zu delegitimieren, ohne sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Harris‘ Position ist keine Absage an Fortschritt, sondern ein Plädoyer für bewusste Gestaltung.

Nicht die Frage, ob KI gefährlich ist, steht im Zentrum, sondern für wen sie entwickelt wird, nach welchen Kriterien Erfolg gemessen wird und wo gesellschaftliche Leitplanken gesetzt werden.

Vielleicht ist das die eigentliche Zumutung dieser Debatte. Nicht, ob wir optimistisch oder pessimistisch sind, sondern ob wir bereit sind, technologische Entwicklung als politische und gesellschaftliche Aufgabe zu begreifen. Geschichte und Erfahrung sprechen dafür, dass Alternativen existieren. Die offene Frage ist, ob wir sie auch einfordern wollen.

Was es konkret heisst, Alternativen einzufordern

Einsatzgrenzen bewusst definieren

Wenn technologische Entwicklung gestaltbar ist, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie diese Gestaltung jenseits abstrakter Forderungen aussehen kann. Transparente Trainingsdaten und Open Source sind wichtige Bausteine, reichen aber allein nicht aus. Sie adressieren vor allem die technische Ebene, während viele der eigentlichen Probleme struktureller Natur sind.

Ein erster Ansatzpunkt liegt in der Frage, wo KI eingesetzt wird – und wo bewusst nicht. Nicht jede Effizienzsteigerung ist automatisch sinnvoll. Organisationen können und sollten definieren, welche Entscheidungsbereiche grundsätzlich menschlich bleiben müssen: Personalentscheidungen, Leistungsbewertungen, Kreditvergaben, rechtliche Einschätzungen oder medizinische Priorisierungen. Solche Negativabgrenzungen sind kein Rückschritt, sondern Ausdruck institutioneller Verantwortung.

Verantwortung klar zuordnen

Zweitens braucht es klare Haftung statt diffuser Zuständigkeiten. Solange KI-Systeme als neutrale Werkzeuge behandelt werden, verschwimmt Verantwortung. Wer KI einsetzt, sollte auch für deren Auswirkungen geradestehen – rechtlich, finanziell und reputativ. Das verändert Anreize unmittelbar. Systeme, deren Risiken nicht externalisiert werden können, werden vorsichtiger entwickelt und selektiver eingesetzt.

Produktivität neu bewerten

Ein dritter Hebel ist die Bewertung von Produktivität. Wenn Erfolg weiterhin fast ausschliesslich über Geschwindigkeit, Skalierung und Kostensenkung definiert wird, wird KI zwangsläufig in diese Richtung optimiert. Unternehmen und öffentliche Institutionen können alternative Kennzahlen stärken: Qualität von Entscheidungen, Fehlerkosten, langfristige Stabilität, Vertrauen von Nutzenden. Was gemessen wird, steuert Verhalten.

Demokratische Kontrolle vor der Skalierung

Auf gesellschaftlicher Ebene ist frühe demokratische Einbindung entscheidend. Regulierung erst dann zu diskutieren, wenn Systeme flächendeckend ausgerollt sind, kommt zu spät. Öffentliche Anhörungen, verpflichtende Folgenabschätzungen und unabhängige Auditstrukturen müssen vor Markteinführung greifen, nicht danach. Das mag Entwicklung verlangsamen, erhöht aber Legitimität und Akzeptanz.

Nachfrage als stiller Steuerungsmechanismus

Nicht zuletzt liegt ein Einflussfaktor bei uns als Nutzenden, Kundinnen und Auftraggebern. Entscheidungen darüber, welche Produkte, Plattformen und Dienstleister wir einsetzen, sind nicht neutral. Wer KI-Lösungen bevorzugt, die erklärbar, begrenzt und verantwortbar sind, stärkt genau jene Marktsegmente, die langfristig tragfähiger sind. Das ist kein moralischer Appell, sondern ökonomische Realität: Nachfrage formt Angebot.

Rahmenbedingungen statt Verzicht

Alternativen einzufordern bedeutet also nicht, Fortschritt zu blockieren. Es bedeutet, Rahmenbedingungen zu verändern, unter denen Fortschritt stattfindet. Geschichte zeigt, dass genau das möglich ist – wenn ausreichend viele Akteure bereit sind, kurzfristige Vorteile nicht über langfristige Stabilität zu stellen.

Credits

- Beitragsbild von SJ Objio

- Illustrationen erstellt mit ChatGPT 5.2